(文/图 李小岚 黄书瀚 刘婷 )

7月23日,位于成都市双流区老川藏路的古蜀蜀锦研究所内,西华师范大学新闻传播学院“古脉新传·文化焕新”志愿服务队的学子们,经历了一场跨越千年的文化对话。他们聚焦国家级非物质文化遗产蜀锦的历史和织造技艺,将新闻专业知识与实践相结合,探索传统文化在新时代的创新表达与传播路径。

一线探访 看蜀锦“智”变新生

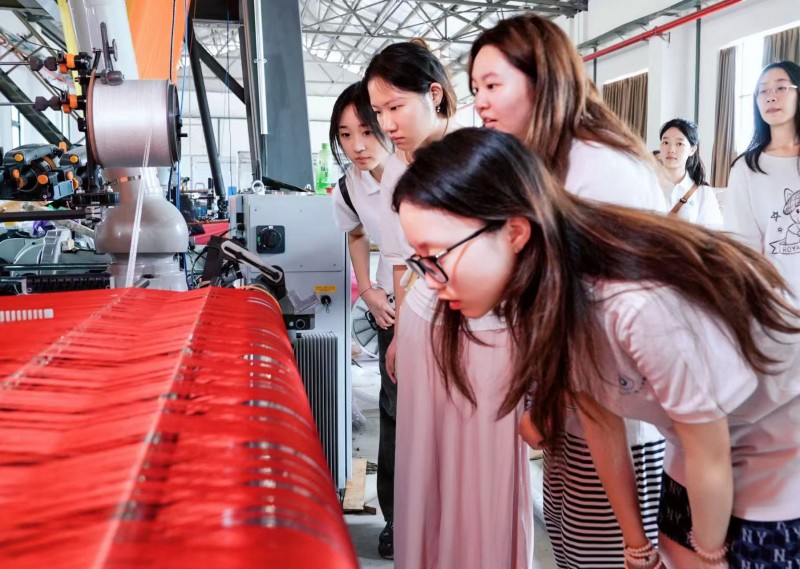

走进研究所的工作车间,织机的韵律与现代化智能控制系统的运转声交织在一起。在国家级非遗项目蜀锦织造技艺传承人、成都古蜀蜀锦研究所所长胡光俊的带领下,志愿者们走进蜀锦生产的一线。

“蜀锦起源于春秋战国时期,兴于秦汉,有2000多年的悠久历史,而双流在这段历史中则有着独特的地位。”胡光俊一边讲述蜀锦的历史,一边向志愿者介绍新设备。在成都古蜀蜀锦研究院,老师傅们的宝贵经验,正通过科技创新转化为精确的数据指令,驱动着织机高效运转。

据胡光俊介绍,智能设备的应用提升了生产效率,一台机器平均每天可生产8米,但蜀锦的织造技艺依然严格遵循着传统技艺的规范和艺术精髓,这也使蜀锦成为非物质文化遗产项目中实现保护传承与创新发展有机结合的典范。“从古代的皇室珍品到一度濒临失传,再到如今重获生机,蜀锦坎坷而顽强的传承发展之路令人深思。”志愿者黄彦宾感慨道。

守护千年蜀锦 创新实践拓宽传承之路

“蜀锦被誉为‘天下母锦’,是中华织锦之根。”成都古蜀蜀锦研究所雷雪林介绍道,“了解蜀锦,就是了解我们文明的厚度,是文化自信的根基。”这自信正通过年轻志愿者的创意加速传递。

研究院内,志愿服务队化身非遗:“翻译官”与“策展人”:他们的镜头聚焦国家级传承人胡光俊布满岁月印记却依旧灵动穿梭的手指,将织造技艺的奥秘转化为短视频语言;深入访谈蜀锦匠人,将口述的传承心路固化为珍贵的文字与影像;并策划“蜀锦纹样探秘”等专栏,让祥禽瑞兽、古老寓意图案在社交平台解码新生。

“守护珍贵的非物质文化遗产,既要敬畏传统、坚守其内核,也要勇于拥抱新技术、探索新表达。”志愿者林熙玥道出实践的感悟。

随着志愿者们拍摄的蜀锦上传到抖音、B站等新媒体平台,这场“三下乡”实践正为蜀锦注入触网新生的力量。每一次点击、分享,都在为千年蜀锦织就更广阔的未来经纬。西华师大新传学子的探索,也为蜀锦等非物质文化遗产在新时代的传承与发展,提供了启发性的青春方案。